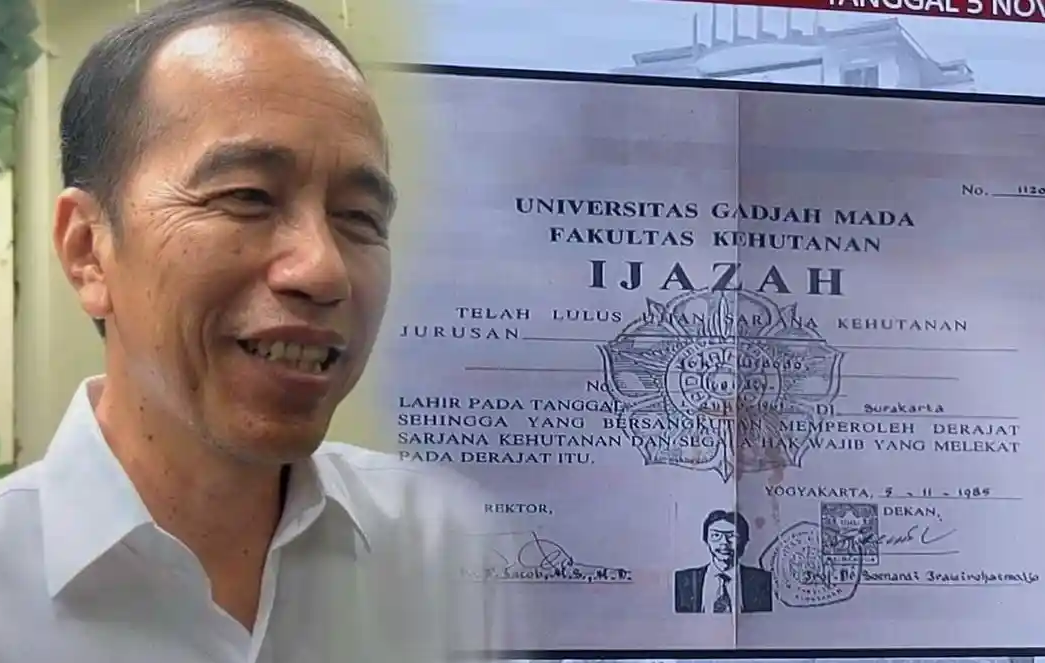

Sidang Komisi Informasi Publik (KIP) beberapa waktu lalu kembali membuka tabir betapa rapuhnya tata kelola administrasi dua lembaga penting negara—KPU dan UGM—dalam memberikan informasi terkait dokumen ijazah Jokowi. Proses persidangan yang mestinya sederhana, yakni memastikan ketersediaan dan kejelasan salinan dokumen resmi, justru berubah menjadi panggung yang menunjukkan ketidaksiapan, ketidakkonsistenan, dan minimnya standar administrasi. Baik KPU maupun UGM tampak tidak mampu menghadirkan dokumen yang seragam, lengkap, dan meyakinkan, sehingga ruang publik kembali dipenuhi keraguan: apakah negara benar-benar memiliki sistem pengarsipan yang tertib, ataukah kita selama ini hanya mengandalkan potongan-potongan dokumen yang tidak terverifikasi secara memadai? Polemik inilah yang kemudian menjadi latar penting bagi analisis yang lebih mendalam mengenai tata kelola administrasi dan dampaknya terhadap legitimasi lembaga-lembaga publik.

Polemik yang kembali muncul mengenai ijazah Jokowi membuka satu ruang diskusi yang lebih besar dan lebih penting bagi demokrasi: sejauh mana institusi publik kita—dalam hal ini KPU dan UGM—mengelola dokumen administrasi yang memiliki nilai hukum dan politik sangat tinggi? Persoalan yang tampaknya sederhana, yakni perbedaan tampilan pada berbagai salinan ijazah, menjelma menjadi krisis kepercayaan yang mempengaruhi diskursus publik secara luas.

Pertama, dari sudut pandang administrasi publik, KPU semestinya menjadi lembaga yang paling tegas dan terstandar dalam memastikan keabsahan dokumen pencalonan. KPU memiliki kewenangan verifikasi, dan dokumentasi, sehingga setiap berkas yang dinyatakan memenuhi syarat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Namun ketika publik melihat ketidakkonsistenan pada salinan yang diklaim sebagai dokumen yang pernah diserahkan ke KPU, maka timbul dua masalah: apakah KPU benar-benar melakukan verifikasi secara menyeluruh sesuai fakta lapangan, atau apakah KPU sekadar mengandalkan legalisir tanpa standar dokumentasi yang jelas? Keduanya sama-sama mengkhawatirkan.

Dalam prinsip dasar manajemen dokumen, legalisir harus memiliki unsur identifikasi: tanggal, nomor, tanda tangan, dan cap yang seragam sesuai SOP. Ketika dokumen yang beredar justru menampilkan variasi yang tidak terjelaskan, publik berhak mempertanyakan kualitas tata kelola KPU. Lembaga yang bekerja untuk menjamin integritas Pemilu tidak boleh bergantung pada dokumen yang formatnya berubah-ubah atau tampak tidak mengikuti standar aset arsip negara. Ketidaktegasan ini tidak hanya melemahkan kepercayaan terhadap KPU, tetapi juga membuka ruang bagi spekulasi politik yang sebenarnya dapat dicegah.

Kedua, UGM sebagai institusi akademik bereputasi tinggi juga berada dalam sorotan. Ironisnya, dalam persidangan KIP terungkap bahwa UGM tidak memiliki atau tidak mengakui memiliki SOP legalisasi ijazah pada beberapa periode penting: bukan hanya pada tahun 1985 ketika ijazah itu pertama kali diterbitkan, tetapi juga pada tahun 2012, 2014, dan 2019—tahun-tahun ketika Jokowi diketahui atau diduga mengurus legalisir. Bagi sebuah universitas yang selama ini memasarkan diri sebagai pusat keilmuan, pusat tata kelola akademik modern, dan simbol mutu pendidikan Indonesia, pengakuan semacam ini menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana mungkin institusi sebesar UGM tidak memiliki SOP dasar untuk layanan administratif paling mendasar seperti legalisir ijazah?

Ketiadaan SOP tersebut bukan sekadar kelemahan teknis; ia menunjukkan bahwa administrasi UGM berjalan dengan pola “kebiasaan” alih-alih standar operasional tertulis. Akibatnya, legalisir yang diterbitkan pada tahun-tahun berbeda pun tidak memiliki format baku, tidak menunjukkan sistem dokumentasi yang jelas, dan tidak menyisakan jejak administratif yang dapat diverifikasi. Dalam dunia akademik modern, ini bukan hanya anomali—ini adalah kegagalan struktural.

Dalam konteks akademik, dokumen lulusan bukan hanya arsip personal—itu adalah produk resmi institusi yang harus mengikuti standar ketat, terlebih jika pemilik ijazah tersebut pernah menduduki posisi publik tertinggi di negara ini.

Masalah inti bukan soal apakah ijazah itu asli atau tidak, melainkan apakah institusi publik mampu menjaga, menerbitkan, dan mengelola dokumen secara kredibel. Ketika lembaga sebesar UGM tidak mampu meredam kebingungan publik dengan satu penjelasan administratif yang sederhana, maka yang dirugikan bukan hanya Jokowi, tetapi reputasi institusi pendidikan itu sendiri. Universitas adalah penjaga integritas akademik; jika standar dokumennya dipertanyakan, maka otoritas moralnya ikut tergerus.

Di luar institusi, persoalan juga menyentuh sikap Jokowi sendiri. Jika memang ijazahnya benar dan dapat dibuktikan tanpa keraguan, langkah paling mudah untuk mengakhiri polemik ini adalah memperlihatkan ijazah asli secara terbuka. Bukan untuk memenuhi tuntutan politik, tetapi demi mengembalikan kepercayaan publik dan menutup ruang spekulasi. Ketidaksediaan melakukan langkah sederhana ini justru memunculkan asumsi bahwa ada kekhawatiran polemik ini akan merembet ke ranah hukum, di mana pembuktian materil bersifat wajib dan tidak bisa dihindari. Di dalam persidangan, tidak ada ruang untuk sekadar salinan; hakim akan meminta dokumen asli. Karena itu, wajar jika publik menduga bahwa ada tujuan untuk menjaga isu ini tetap berada dalam ruang wacana, bukan dalam ruang peradilan.

Yang tidak boleh diabaikan adalah dampak sosial politik dari kelemahan tata kelola administrasi ini. Ketika dua institusi besar—KPU sebagai penyelenggara pemilu dan UGM sebagai penjaga martabat akademik—tidak tampil dengan ketegasan administratif yang meyakinkan, publik mulai mempertanyakan banyak hal lain. Jika ijazah seorang tokoh selevel Jokowi saja tidak dikelola dengan proses dokumentasi yang dapat ditelusuri dan diverifikasi tanpa cela, bagaimana dengan dokumen-dokumen publik lainnya? Bagaimana dengan sertifikat tanah, dokumen kependudukan, atau berkas pencalonan pejabat negara lainnya?

Polemik ijazah ini menjadi cermin retak yang memperlihatkan bahwa administrasi negara kita masih belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan transparansi. Demokrasi membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan tidak tumbuh dari jawaban ragu-ragu atau dokumen yang tampil tidak konsisten. Ia tumbuh dari tata kelola yang rapi, standar yang tegas, dan keberanian untuk membuka dokumen ketika publik mempertanyakannya.

Sidang KIP beberapa waktu lalu telah membuka ketidakteraturan administratif yang selama ini ditutupi oleh polemik opini. Tetapi sidang lanjutan pada 1 Desember 2025 mendatang akan menjadi momen penentu. Apakah KPU akan mampu membawa dokumen yang benar-benar menjawab perbedaan format yang selama ini beredar? Apakah UGM akan memberikan penjelasan yang lebih teknis dan dapat diverifikasi? Atau apakah sidang kembali menjadi ajang argumentasi normatif tanpa bukti administratif yang memadai? Kita belum tahu, dan ketidaktahuan ini sendiri adalah gejala dari lemahnya tata kelola dokumentasi negara.

Pada akhirnya, masalah ini bukan lagi tentang Jokowi sebagai individu. Ini soal bagaimana negara mengelola dokumen, bagaimana lembaga pendidikan menjaga reputasi akademik, dan bagaimana KPU membuktikan bahwa setiap proses Pemilu berdiri di atas fondasi administrasi yang tidak bercela. Dan selama KPU maupun UGM belum mampu memberikan jawaban administratif yang kokoh, polemik ini akan terus menjadi noda yang mencerminkan kegagalan tata kelola kelembagaan kita.

*) Aktivis KOPEL Indonesia