Oleh: Herman (KOPEL Indonesia)

Menarik sekali melihat fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak 2024. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempersempit ruang gerak kandidat untuk memborong dukungan partai politik, kenyataannya masih ada daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dukungan partai politik memang masih memiliki pengaruh besar dalam proses pencalonan kepala daerah.

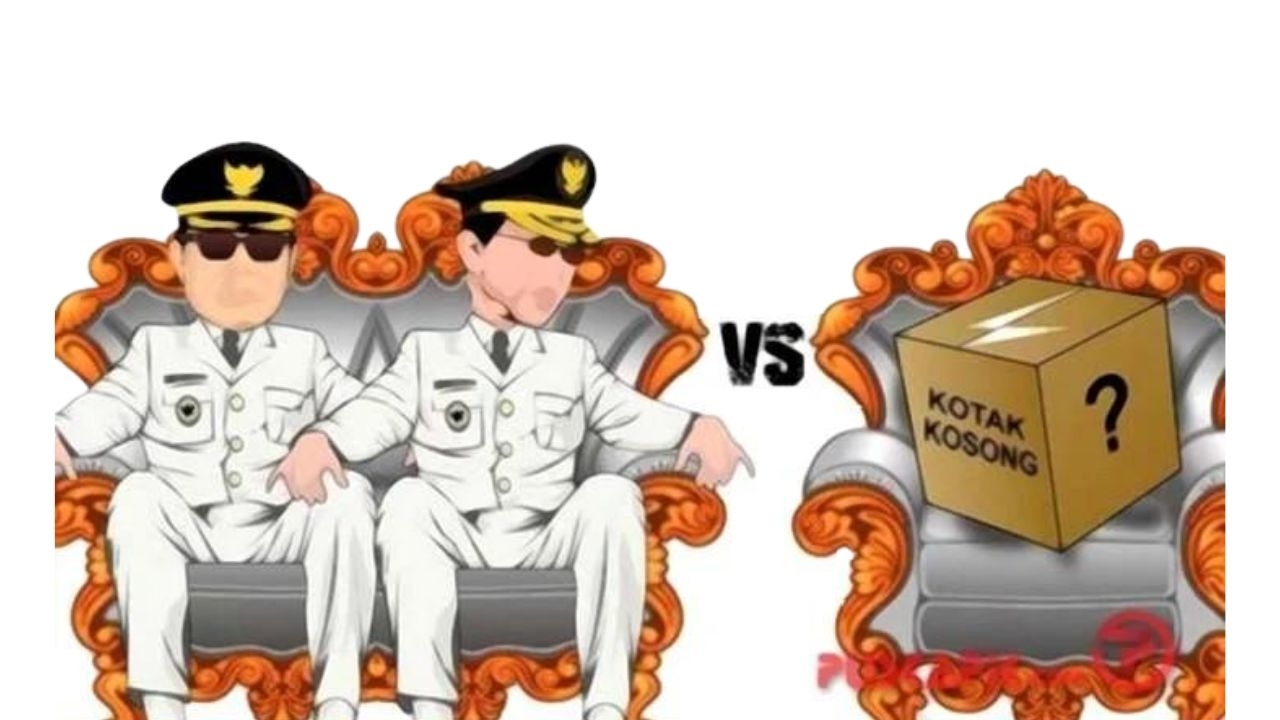

Pada periode pendaftaran calon Kepala Daerah beberapa hari yang lalu, terdapat 43 daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon (calon tunggal), yang berarti mereka akan melawan kotak kosong pada Pilkada serentak 2024. Dari 43 daerah tersebut, 37 berada di tingkat kabupaten, lima di tingkat kota, dan satu di tingkat provinsi, yaitu Papua Barat. Daerah-daerah dengan pasangan calon tunggal tersebut, pendaftarannya akan diperpanjang sampai dengan tanggal 4 September 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa calon yang disosialisasikan kepada masyarakat, mereka gagal mendapatkan dukungan partai politik yang cukup untuk mencalonkan diri.

Pada dasarnya, Pilkada adalah salah satu mekanisme penting dalam demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat di tingkat daerah. Namun, ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju, esensi dari demokrasi itu sendiri dipertanyakan. Pilkada bukan lagi menjadi ajang kompetisi sehat antara berbagai kandidat yang menawarkan visi dan program terbaik bagi masyarakat, tetapi lebih menjadi prosedur formal yang hampir pasti dimenangkan oleh calon tunggal tersebut. Meskipun tidak selamanya hal tersebut terjadi, salah satunya termasuk dalam Pilkada Makassar pada dua periode sebelumnya, kandidat tunggal dapat dikalahkan oleh kotak kosong.

Penyebab utama dari fenomena calon tunggal ini tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan sistem politik kita pada modal politik yang bersifat finansial. Di banyak daerah, calon-calon kepala daerah yang sebenarnya memiliki dukungan sosial yang kuat, gagal maju karena tidak memiliki modal finansial yang cukup atau koneksi kuat dengan partai politik. Sebaliknya, mereka yang memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar dan memiliki hubungan erat dengan elit partai politik lebih mudah mendapatkan dukungan partai, bahkan jika mereka kurang dikenal atau kurang populer di kalangan masyarakat.

Ketergantungan pada modal finansial ini menciptakan situasi di mana kekuasaan politik menjadi terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Dalam banyak kasus, kandidat dengan modal finansial yang besar dapat "memborong" partai-partai politik, memastikan bahwa hanya mereka yang mendapatkan dukungan untuk maju dalam Pilkada. Praktik ini sering kali melibatkan politik uang, di mana partai-partai politik lebih memilih untuk mendukung kandidat yang dapat menjamin keberlanjutan finansial mereka, daripada mempertimbangkan aspirasi konstituen mereka.

Kondisi ini juga menunjukkan bagaimana elitisme dan oligarki memainkan peran penting dalam Pilkada di Indonesia. Konsep oligarki, yang dipopulerkan oleh sosiolog Robert Michels melalui "Hukum Besi Oligarki," menjelaskan bahwa dalam setiap organisasi, termasuk partai politik, ada kecenderungan kekuasaan untuk terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Dalam konteks Pilkada, kekuatan finansial dari kandidat tunggal memungkinkan mereka untuk menguasai partai-partai politik, menjadikan mereka sebagai "oligark" yang dapat mengendalikan proses pencalonan. Ini menimbulkan situasi di mana pilihan politik semakin menyempit, dan kontrol atas politik berada di bawah kendali segelintir individu yang kaya dan berpengaruh.

Fenomena ini juga tidak terlepas dari realitas bahwa banyak partai politik di Indonesia lebih fokus pada keberlanjutan finansial mereka daripada benar-benar berperan sebagai perwakilan rakyat. Di sisi lain, sistem politik kita saat ini memungkinkan praktek "jual-beli" dukungan partai terjadi, di mana kandidat yang memiliki akses finansial besar dapat "membeli" dukungan partai. Ini membuat partai-partai kecil cenderung bergabung dalam satu koalisi besar tanpa ada kandidat alternatif yang serius, yang semakin mempersempit ruang bagi kandidat lain yang mungkin lebih populer di kalangan masyarakat.

Praktik ini mengarah pada terbentuknya koalisi tertutup yang menghalangi calon-calon lain untuk maju. Koalisi ini sering kali tidak dibentuk berdasarkan kesamaan ideologi atau visi politik, tetapi lebih pada keuntungan finansial dan politik yang dapat dihasilkan dari pencalonan tersebut. Dalam banyak kasus, kandidat tunggal yang berhasil menguasai partai-partai politik adalah mereka yang mampu memberikan kontribusi finansial kepada partai-partai tersebut, baik secara langsung melalui donasi kampanye atau secara tidak langsung melalui janji proyek atau jabatan setelah terpilih.

Akibat dari semua ini adalah semakin menguatnya monopoli politik di tingkat daerah, di mana pemilih tidak memiliki banyak pilihan kecuali memilih antara kandidat tunggal atau kotak kosong. Ini menciptakan kondisi di mana demokrasi menjadi terancam, karena tidak ada kompetisi sehat yang seharusnya menjadi ciri khas dari proses demokrasi. Lebih buruk lagi, situasi ini dapat memperkuat oligarki politik, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial besar, sementara suara rakyat semakin terpinggirkan.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada serentak 2024 ini juga mencerminkan ketimpangan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, kekuasaan politik tidak terdistribusi secara merata, tetapi terkonsentrasi di tangan segelintir elit yang memiliki kekuatan ekonomi atau sosial yang besar. Hal ini menciptakan kondisi di mana proses politik tidak lagi mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat, tetapi lebih menjadi ajang bagi elit untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka.

Dampak dari kondisi ini sangat luas dan mendalam. Ketika kekuasaan politik terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang memiliki kekuatan finansial besar, proses pengambilan keputusan menjadi semakin terlepas dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas. Ini dapat mengarah pada kebijakan yang tidak responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, karena kebijakan tersebut lebih ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan elit daripada untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan tidak berpengaruh dalam proses politik, mereka cenderung menjadi apatis dan kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Ini adalah ancaman serius bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia, karena demokrasi hanya dapat bertahan jika rakyat percaya bahwa sistem politik mencerminkan aspirasi dan kepentingan mereka.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem politik kita, agar demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi formalitas tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat. Ini membutuhkan upaya yang serius untuk mengurangi ketergantungan pada modal finansial dalam proses pencalonan, serta memperkuat peran partai politik sebagai perwakilan rakyat, bukan hanya sebagai alat bagi segelintir elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi yang mengatur pendanaan politik, untuk memastikan bahwa proses pencalonan tidak didominasi oleh kandidat yang memiliki akses finansial besar. Selain itu, perlu ada upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencalonan, agar rakyat dapat melihat dengan jelas bagaimana keputusan pencalonan dibuat dan siapa yang mendukung kandidat tertentu. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa Pilkada di Indonesia benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat, dan bukan hanya menjadi ajang bagi segelintir elit untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

Makassar, 2 September 2024